この度PARCELは、森千裕、COSMIC WONDER、∈Y∋、今村源、金氏徹平、木村友紀、伊藤存によるグループ展「TEXTURE PUNK」を開催いたします。

2000年代初頭、大阪を中心に巻き起こった現代アートのエネルギーは、東京のシーンとは異なる独自のダイナミズムを持っていました。当時大阪を中心とし、関西全体に及んだシーンでは、アート、ファッション、音楽が互いに混沌としながらも交差し、刺激し合うことで、新しい表現が生まれる土壌が形成されていました。

本展は、当時このうねりの渦中にいた作家たちを集め、その熱気が何だったのかを検証する試みです。彼らが主に1990年代後半から2000年代初頭に生み出した作品を通じて、当時のムーブメントが現代にどのような影響を及ぼしているのかを探ります。

展覧会にあわせて以下のパフォーマンスイベントと、トークイベントをPARCELにて開催いたします。イベントは入場有料(税込1,500円)となっております。参加ご希望の方は、当日会場でお待ちしております!

14:00 開演(13:30 開場)

この度PARCELは、Lu Yang(ルー・ヤン)とDOKUによる「DOKU the Creator – 独生独死 创造者」を開催いたします。

上海生まれで、現在上海と東京を拠点にするルー・ヤンは、「生命」と「幻想」の間に存在する空間から創作を行ってきました。そこではアイデンティティは溶け去り、意識そのものが探求のフィールドとなり、その作品は、仏教哲学、特に「無常」「無我」「輪廻」という概念から深く影響を受けています。

そして今回展示される現在進行形の《DOKU》シリーズでは、ルー・ヤンは超写実的なデジタルヒューマンと形而上学的な問いを融合させ、性別、国籍、そして生死を超越する意識をアバター(DOKU)に宿らせています。DOKUはこれまでルー・ヤンのデジタルアバターとして存在してきましたが、本展では自律した芸術的存在としても位置づけられており、作者性の力学を静かに揺さぶりながら、創造者と創造物の境界を問い直す契機を観客に促します。釈迦の教えである「独生独死、独去独来(Dokusho Dokushi)」(私たちは一人で生まれ、一人で死ぬ)に由来し名付けられたこれらの存在は、単なる視覚的な構成物ではなく、哲学的な乗り物として、ポストヒューマン、ポストエゴの時代における「生きる」意味を追究しています。デジタル技術やゲームエンジン、バーチャルアバターを用いて、ルー・ヤンは現実の虚構性を映し出す没入型の世界を構築しているのです。そして科学者、エンジニア、僧侶、音楽家などとの頻繁なコラボレーションを通じ、芸術体験の境界も拡張していています。

「それは、神聖な儀式と合成されたスペクタクルの間を揺れ動く」

Lu Yang, DOKU the Creator – 独生独死 创造者, 2025, 4K video, size variable

一見すると、ルー・ヤンの展示空間は、感覚を刺激する要素で満ちているように見えますが、その高揚感あふれる作品群は、神経科学の研究、音楽やファッション、そしてオタク文化を始めとしたサブカルチャーといった要素から生まれています。そこには、アーティストの思考の奥深さが映し出されているように感じられますが、作家にとって、アートとは輪廻の舞であり、悟りへの道であると語ります。現代のテクノロジーと古代の教えを融合させることで、彼は固定された自己の概念を揺るがし、観客を創造の始まり、そして最終的な帰着点である「空」の目撃へと誘う試みなのです。

本展で、日本初公開となる映像作品「DOKU the Creator – 独生独死 创造者」では、なぜDOKU自身がアーティストとして選ばれたのか、などの根源的な問いについて掘り下げていきます。アートのオリジナリティ、制作プロセス、価値、そして作家性の境界を探るための問いを投げかけ、没入型の体験を通じて、人間同士の関係やバーチャル世界における自己認識、デジタル技術が私たちの生活に与える影響、さらに、高度にテクノロジー化された現代社会におけるアートの在り方を見つめ直します。

DOKU the Creator は、「アートとは何か」「誰が創るのか」「価値はどう決まるのか」などの既存の概念に疑問を投げかけるだけでなく、観客が直接関わることで、こうした問いを体験的に浮かび上がらせます。アートの未来に対して新たな可能性を提示する、ルー・ヤンとDOKUによる実践の場をぜひご体験ください。

※ 森美術館で開催中の「マシン・ラブ」展も併せてご覧ください。

空間デザイン:DODI

協力:Doji Ferret

この度PARCELは、太郎千恵藏の1990年代と新作の絵画を中心とした展覧会を開催いたします。PARCELでは2023年の「90’s and : /or 20’s」に続き、二度目の個展になります。太郎千恵藏は、1991年にニューヨーク・ソーホーのギャラリーでデニス・オッペンハイムらと「見えない身体」展で芸術家としてデビューしました。そして翌年「ポスト・ヒューマン」展においてマイク・ケリー、キッペンバーガーらとヨーロッパの5美術館を巡回しました。奈良美智、村上隆らを有した1990年代のネオポップを代表する作家です。

今年の2月から、東京国立近代美術館にて太郎千恵藏の新収蔵された「戦争(ピンクは血の色)」1996を含む代表作3点が「所蔵作品展 MOMATコレクション(2025.2.11–6.15)」の第12室「美術家たちのダークツーリズム」という特別展示に出品されます。太郎の「戦争 (ピンクは血の色)」は同館無期限貸与の藤田嗣治「アッツ島玉砕」や「血戦ガダルカナル」などの戦争画の文脈上にあり、ポストモダンを複製技術の時代として捉えた戦争画であるといえます。

「だめだ、ぜんぜんだめだ。光がちがう! 」 ジャン=リュック・ゴダール「パッション」より

太郎は、1982年にニューヨーク大学シネマスタディーズの一年生のときに、ジャン=リュック・ゴダールの「パッション」とニューヨークの劇場で出会っています。この映画はゴダールがモデルの映画監督がレンブラントやゴヤの絵画を活人画として再現する映画制作とその町で起こる現実の労働運動が絡みあう映画です。過去の名画の映画への引用と、引用された名画と現代の現実とのモンタージュに、太郎は大きな可能性を感じました。

美術史家のストイキツァは「絵画の自意識」のなかで、「画中画」の革新性を語っています。ピーテル・アールツェンの「マルタとマリアの家のキリスト」にみられる絵画が絵画を内包する構造と似た構造を「戦争(ピンクは血の色)」や、今回展示される「経済の法則」はもっており、「戦争(ピンクは血の色)」はウィリアム・ターナーの作品「太陽の中に立つ天使」の図の上に、テレビ画面のキャプチャが乗り、ミサイルが描き足された下にはもうひとつの画面があります。「経済の法則」ではよりモンタージュは洗練され、ターナーの「国会議事堂の火災」に特撮ヒーローが描かれています。古賀春江が「海」の制作において集められた雑誌や絵葉書のイメージをモンタージュしてひとつのタブローとして成立させたように、太郎は画集やテレビ画面のキャプチャやコンピューターの画像をモンタージュして絵画を制作しました。

1996年のARTFORUM誌上[1]で、美術評論家のジャスティン・スプリングは「戦争 (ピンクは血の色)」が発表されたNYのサンドラ・ゲーリングギャラリーでの太郎の個展をこう解説します。「テレビ、ビデオ、コンピューター、インターネットなど、パッケージ化されたテクノロジーをめぐる即時的な興奮を視覚的に表現したところに、太郎千恵藏の卓越した才能がある。今回展示された4点の大作は、ネット上のさまざまなサイトで見つけた日本のマンガのキャラクターが描かれている。キャンバスに油彩でコラージュされたこれらの作品で、太郎千恵藏は、コンピューターやテレビが生み出すイメージと無頓着で楽観的な消費文化を絵画的に表現した。ジャパニメーションとAbExの技法、そして蛍光色の絵の具を使った鮮やかなパレットという、ありそうでなかった組み合わせは、コンピューターで生成されたイメージが氾濫する世界における絵画そのものの地位に対する辛辣なコメントと見ることもできる。無表情なコメディとはまったく別の、この作品は、ロリポップ、ネオン、プラスチックの世界に身を置くおいしそうなほど人工的な色彩感覚が際立っている。ペインティングも形式主義的に印象深いが、レーザーディスクを敷き詰めた小さな遊び場を這い回る機械化された彫刻(A Robot to Fall in Love /or not,1994)は圧巻だ。」

「経済の法則」1996は、「戦争(ピンクは血の色)」と同シリーズの大作で、1996年に佐賀町食糧ビルの小山登美夫ギャラリーのこけら落としの展覧会「太郎千恵蔵展」にメインの作品として展示されました。ターナーの「国会議事堂の火災」を引用した画面上に特撮のヒーローが燃えている下半身を自ら消火している姿は当時の日本社会が直面していたバブル崩壊への対応を表しているかのようです。画廊内、同壁には以後村上隆「727」など、多くの作家が代表作を展示されてきました。

太郎の新作絵画は、日本の近代美術史における戦前の前衛芸術と漫画の関係をテーマにしています。そして特筆すべきは、靉光の「眼のある風景」とおなじように「忍術:唯物論としての」2025などの太郎が描く「一つ眼」の顔は、視線の複数性や眼差しの問題ではなく、見ている鑑賞者を「物」(イマージュの総体としての)にしてしまうような強さがあることです。この「一つ眼」のモチーフは、90年代から度々描かれています。そのほかにも戦前の前衛芸術運動MaVoの雑誌の表紙を描いた地に猫と犬をモンタージュした高見沢路直へのオマージュの絵画や、戦前の前衛画家岡本唐喜にオマージュした絵画も展示されます。

この機会にぜひ、PARCELにて太郎千恵藏の作品世界に触れて頂けると幸いです。

[1] https://www.artforum.com/events/taro-chiezo-212229/

Competitive Meditationこの度、PARCELでは中国を代表するアーティストの徐震(シュー・ジェン)と、彼が主宰するMadeIn Gallery(メイドイン・ギャラリー)に所属する陸平原(ルー・ピンユアン)、李漢威(リー・ハンウェイ)を迎えたグループ展を開催いたします。

MadeIn Galleryは2014年に設立され、「芸術や文化における無限の可能性を追求する」という強い理念のもと、アート・バーゼルやフリーズ・ロサンゼルスなど国際的な舞台で活躍を続けています。

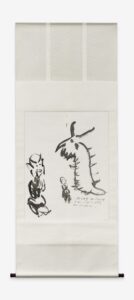

「Competitive Meditation」、すなわち「競争的な瞑想」は徐震の最新作の禅画で使われた言葉です。先月開幕したチベット初の現代アートセンター「Jebum-gang Art Center」で開催された彼の個展の終章では、政治風刺漫画をもとに日本の禅画を意識したシリーズが展示されました。禅画は宋元時代末期に始まった絵画形式であり、日本文化の中で変化し続け、やがて漫画やアニメーションといったダイナミックな形式に発展してきました。異なる時代や国の複雑な文化変遷が、アーティストによって単純な「啓示」の中に秘められています。作家は、このコンセプトを通じて芸術を超えた大きな嘆きを喚起するつもりはなく、むしろ我々の生活の中で常に存在している本末転倒な存在を意識させたいといいます。作品から過剰な神話性を排除し、常に中動的な姿勢を保ちながら、何かを批判するのではなく、時には自らが批判の対象となることも厭わないように見えます。

Every challenge is an opportunity for salvation., 2024 Ink on paper, hanging scroll 83 x 69 cm (without scroll)

現在(2024年11月時点)、ポンピドゥー・センターでのグループ展にも参加している陸平原は、2012年からフィクションを軸に創作活動を続けています。「Best of the Best Draw」シリーズでは、人工知能を新たなイデオロギーとして捉え、「神」として、AIに自らが書いた物語や伝統的な神話を投げかけ、新たな神話の登場人物を生成させます。また、神々を召喚するための中国伝統の切り絵技法を駆使し、紙から「神」を生み出しています。人々はいつの時代も神々の姿を描き、その物語を紡いできましたが、陸はその「無駄だが不可欠な」行為に自身の方法で再び向き合います。「Lingua Playful(言葉遊び)」シリーズでは、人間の言語を視覚化し、言語を生命体のように表現しています。「余白を残す」という中国の伝統的な水墨画の技法を用い、会話の内容を表現すると同時に、言葉の届かない未知の領域も象徴しています。

李漢威は、テクノロジーを新たなメディアと捉え、それがどのように私たちの知覚、コミュニケーション、アイデンティティの構築に介入し、さらに支配するかを作品を通じて表現します。今回PARCELで展示する「Witness(目撃者)」シリーズの新作において、李はAIマッピング、指紋認証、CGレンダリング、3Dプリントなど、高度なアルゴリズムに依存する情報処理技術を駆使し、人間と機械の境界線がますます曖昧になる現象を探求します。一見自由に見えるこれらの技術にも、実際には多くの「避けられない制約」が存在しており、それが私たちが日々直面しているメディア環境の状況と非常に似ていることを鑑賞者にもイメージさせたいです。

Li Hanwei, “Impossible to Concentrate Just as Smoke” 2024, Polylactic acid, carbon fiber, cloth UV printing, stainless steel, plastic, 65 x 112 cm

また、本グループ展では、徐の最新作を含むすべての作品が、日本での初公開となります。絵画そのものの本質的な価値が、進化し続けるメディアによって揺さぶられる現代において、水墨画、切り絵、禅画、2Dと3Dのデジタルプリントなどの形式を通して、絵画がもつ「不確かさ」をテーマと照応させています。

鈴木大拙は約60年前にこう書いていました、「機械主義の世界、工業化の社会、概念主義で押し通す思想界では、人間の創造的本能はどうしても伸びてゆくことができぬ。現代をこのままで押し通すとすると、お互いに人間全滅の悲運に追いこまれてゆくよりほかないと、自分は信ずる。」[1]

現代は、ひとつの大きな問題ではなく、個々に分散された様々な問題に直面しています。作品も作家も、流の中で答えを求められ続けており、私たちはいつしか芸術がまず自己認識や独立性を保つべきものであることを忘れつつあります。「Competitive Meditation」の意義を今回の作品を通して問い直し、自分自身を見つめ直すきっかけになることを期待しています。

キュレーター 金秋雨

[1] 鈴木大拙『東洋的な見方』KADOKAWA、2017、p103.

人工的神々 -Man has, as it were, become a kind of prosthetic God-この度、PARCELでは牧田愛による待望の初個展「人工的神々 -Man has, as it were, become a kind of prosthetic God- 」を開催いたします。本展では、技術と人間の共生によって生まれた超現実的な抽象画が展示されます。

牧田の作品は、技術の進化が社会に及ぼす影響とその倫理的な使用に対する深い考察から生まれ、特に歴史的な事件や事故、技術の人為的な誤用が引き起こした悲劇が彼女の創作活動に大きな影響を与えています。技術の進歩は、利便性の追求の一方で、時としてその適用が社会に深刻な影響を及ぼすことがあります。その技術の象徴的なモノとしてのエンジンや機械機構が彼女の作品では描かれていますが、人によって設計されたのにも関わらず、意図しないエラーによって引き起こされるイレギュラーに惑わされる社会を揶揄しているように思えます。

人工知能や機械学習技術の急速な発展は今日の社会に新たな課題を生んでいます。仕事が奪われる脅威や、人工知能自体の人格化といったことが議論されていますが、牧田も他の多くの作家同様この問題に対して、これら技術(道具)としてどのように活用するかが重要であると考えており、技術の進化がもたらす新たな芸術的対話と批評的構造を提示しています。

さらには牧田が機械やエンジンを描き始めた初期からの特徴として視点の誘導が挙げられますが、画面上に立体的に絡み合っている要素はそのほとんど同一レイヤー上にあり、奥行きといった視覚的なヒエラルキーを取り除いています。特に今回の牧田の生成された画像をベースにした作品群は伝統的な西洋絵画における明暗や遠近によって生み出されるフォーカスポイントよりも、浮世絵にも見られる平面的に広がった視点誘導に近く、構成要素のサイズも誇張され歪められ、尺度が現実に即していないからこそよりリアルに見える機械風景を提示してくれるのです。

本展「人工的神々」では、牧田愛がMidjourney、DALL-E 2、ChatGPTなどのツールを駆使ししながらもエンジンやパイプ、無機質な都市の風景など今まで同様のモチーフをベースにした作品を展示します。ただし、画像生成されたイメージと現実の間には予期せぬミストランスレーションがあり、それを巧みに取り入れながら牧田は、生成された素材に対して自らの美的・形式的基準を適用し、最終的なペインティングを創り上げるというプロセスを通じて技術、AIと人間の関係性を深く掘り下げているのです。

機械学習による画像生成技術の衝撃はカメラオブスキュラの発明に近い変革をもたらすものと言えます。景色をありのまま写すことができるカメラオブスキュラは西洋絵画を、その主たる目的だった写実性から解放しました。解放された絵画はその後、印象派や抽象画へと発展、写実よりオリジナルな発想が重視され始めたことは広く知られております。機械学習は、想像を画としてアウトプットするという制作においてヒトに頼っていた部分を圧倒的なスピードと量で代替するものです。まだその使い方も技術確立も定まっておらず、多くの作家が今自身の作品との適応を模索しております。機械の力を使いながらバーチャルの中でしか存在しない機械のイメージを作り出している本展「人工的神々」では、鑑賞者は二次元から四次元にわたる視覚体験を通じて、人工と自然、生命と非生命の境界を意識することができます。牧田愛の作品は、人工知能と人間の協働による美の探求を通じて、新たな美的対話と批評的視点を提供します。観る者は、技術と人間の創造性が交錯する瞬間を体感し、技術がもたらす新たな可能性について深く考える機会を得ることでしょう。

Perspectivesこの度、PARCELではグループ展「Perspectives」を開催いたします。

本展では、国内外から4名の作家を集め、絵画表現を通し独自の視点と多様な表現方法を通じて、現代社会における役割や視点を探求します。

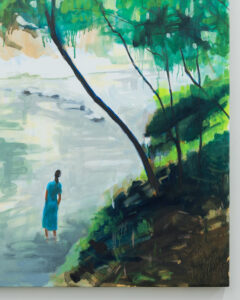

Detail from Mana Konishi “Untitled” 2023, oil on canvas, 80 x 100 cm

実際に訪れたことのある風景を軽やかに捉え、その筆致とともに空気感や気配を止める小西真奈を初め、マニラを拠点にしながら、印刷物から流用したイメージとテキストを組み合わせ、現代社会がはらむ問題を反映しながら、地域の歴史的文脈や人々を想起させる作品のディナ・ガディア。シャギニ・ラトゥナ・ウーランは抽象画の身体的な捉え方や、その双方向的な可能性に興味を持ち、人が色を知覚することとその影響を観察することを通して平面に以外にも立体やインスタレーションとして作品に反映しています。森千裕は独自の都市観察を通して目にとまった風景やロゴマークなどに加え、子供の頃に描いた絵などを積層し、時間や記憶、もしくは価値や文脈を捉え直すように再構築し、絵画に止まることなくアウトプットしています。

Detail from Dina Gadia “OOOO!” 2024, acrylic on canvas, 81.28 x 106.68 x 3cm

それぞれ異なる方法で身の回りの事象や対象、自身に起きた出来事をモチーフにしており、成果物としての作品も異なります。目まぐるしく変化するこの混沌とした社会情勢の中、本展の作家を通して、改めて周囲にある物や人に目を向ける大切さを感じ取っていただけたら幸いです。

Tokyo GendaiPARCELではTokyo Gendai H10ブースにて陶芸家・橋本知成の新作を含めた作品を発表いたします。

橋本は信楽を拠点に活動しており土を素材に、焼物と時にはモルタルを組み合わせた彫刻作品で知られ、焼物が持つフラジャイルなイメージとモルタルが持つマスキュリンな印象を組み合わせながら、素材間の緊張感を通して我々に、フォルム、重量、重力について考えさせる作品を制作しております。作品の肌は鉱物を連想させるような不思議な光沢で覆われ、対峙する角度によって大きくその表情を変えます。

Not Quite..

この度PARCELではグループ展「Not Quite..」を開催いたします。私たちが日々の生活の中で何気なく触れている、椅子、焼物などのプロダクトや工芸と呼ばれる可能性のあるもの、アートやクラフトなど、本来の「目的」から逸脱したとき、カテゴライズ自体が無力化しより純粋にそのフォルム、マテリアルを享受することができるのではないでしょうか?

今回のグループ展に参加する4人のアーティスト、デザイナー、ショップオーナーは家具や物がもつ本来の用途からそれらを切り離すことで、デザインすること、形を生み出すことと造形そのものについて考えることを促します。

Kwangho Lee “Anti Fragile Series” 2020-2024, electric wire, light bulb, size variable

イ・カンホと橋本知成は共通して手作業を通して作品を生み出しています。ソウル拠点のイは彫金出身でありながら、現在は工業用のワイヤーやロープを鍵編みしたベンチや照明、伝統的な七宝焼きをベースにした作品を制作しております。ソウル郊外で暮らしていた祖父から身の回りの物を自分で作ることを叩き込まれたイは作品を通して、世に溢れている素材に対しての工夫とそれを駆使した新たな造形について気づかせる作品を多く残しています。

Tomonari Hashimoto “Untitled” 2023, stoneware clay, oxide metal, glaze, mortar, 15.3 x 240 x 18.3cm

橋本は信楽を拠点に活動しており土を素材に、焼物と時にはモルタルを組み合わせた彫刻作品で知られ、焼物が持つフラジャイルなイメージとモルタルが持つマスキュリンな印象を組み合わせながら、素材間の緊張感を通して我々に、フォルム、重量、重力について考えさせる作品を制作しております。作品の肌は鉱物を連想させるような不思議な光沢で覆われ、対峙する角度によって大きくその表情を変えます。

デザイナーである太田琢人は日常の観察を通しての作品を発表している作家です。ただ、一貫してそこにはアウトプットの造形に向かう姿勢とクリティックとしての視点もあり、生活を通しての取捨選択や物事の認知、社会システムなどと作品テーマは広い。既存の枠組みにとらわれることなく、インテリアプロダクトからインスタレーションまでと横断をしながら発表を続けています。

矢口周太郎は東京都内でYOU ARE WELCOMEというインテリアショップを営んでおります。巨匠のモダンデザイン家具から作者不明の何かまで、その特異な審美眼から選び抜かれた品々は不思議な調和を産む。フォルム、色彩という点においてユニークなプロダクトたちは矢口のフィルターを通し、あらたなコンテクストを帯びた状態で再度世に出されます。

タイトル「Not Quite」 (〜でなくもない) にもあるように、いつも我々が見慣れている視点からはみ出ている作品を中心に作家を選んでいます。これら居心地の良いカテゴリーを飛び出してしまっている「〜でなくもない」作品や審美眼を通して、デザインとアートのいびつかつ奇妙な相関関係を見ていただくとともに、形というものを純粋に楽しんでいただけたらと思います。

Come From Somewhereこの度PARCELでは、来る3月16日よりKINJO個展「Come From Somewhere」を開催いたします。KINJOにとって弊廊での3度目の個展となります。

KINJOは企業ロゴや商品パッケージなど、消費社会の記号、とりわけ輸入されてきたイメージをモチーフに作品を制作するアーティストです。自身は東京で生まれ育ちながらも、家族のルーツが沖縄にあり、幼少期から沖縄経由で触れてきた輸入品を通じて知ったアメリカ文化に対してもKINJOはどこか歪かつ軽快に付き合ってきているように思えます。

彼の作品に度々登場する暗闇の中で光る目玉のモチーフも、元は他人の視線に対する恐怖を描いてはいるものの、同時に「見る側」「見られる側」という二項対立を描いており、間接的に触れて来た渡来文化に対しても傍観者の視点で全ての要素を再解釈、構築している姿勢が表れているとも言えるでしょう。

本展のタイトルである「Come From Somewhere(何処からかやってくる)」が示すように、さまざまなルーツのものを再構成し、横断する新作絵画や、キャンバスに異素材をパッチワークした立体作品の新作を発表します。

「普段目にしている商品パッケージや、看板など、街で目にするものの認識は、どういった変遷があって、いま自分の目の前にあるのかという『どこから来たのか?』を果たして気に留めることのほうが少ないように、文化も同じで、歴史の中で色々なものを混ぜこぜにしたものを自然に受容している感覚」と話すKINJOにとって、絵どうしを切り刻み、コラージュし、パッチワークのように組み合わせることによって全く別の作品を生み出すシリーズが誕生したことにも繋がっています。

「インスピレーションは環境から出てくる」と語るKINJOのアトリエの目の前にある、板金工場も、日々、何処かからやってきた車体の変形した自動車が、修理され、やがて何処かに帰っていくのもまた、彼が感じているスクラップ&ビルド的思考にどこかフィットしているのかもしれません。

本展では、KINJO自身が幼少期に遊んでいた落下傘部隊のおもちゃがモチーフとなった、パラシュートで何処かからやってきた人物の彫刻が登場します。その人物もやはりパッチワークされたパラシュートで展示室に降り立ち、やがてまた何処かへと軽やかに帰って行くように見えるかと思いますが、不安定な世界情勢の中で改めて私たちに消費社会においての記号とそこから受ける印象について深く考察させるきっかけを与えてくれるのです。

Figurative Structuresこの度PARCELでは、1月27日(土)より彫刻家 藤原彩人の個展「Figurative Structures」を開催いたします。2023年度、第34回タカシマヤ美術賞、受賞後としては初、新作を含めた個展となります。

1975年に京都で生まれた藤原は、現在、栃木県益子を拠点に制作活動を行っております。循環や流動をテーマに、人間と自然、物質と空間、光と影、軸と周囲といった 様々な事象や関係性を構造的につなげ、一貫して人体をテーマに作品を作っておりますが、過去作の具象的なフォルムから出発しながらも、近年では「軸」と「周囲」に関心を寄せ、単純な図形の立体的な組み合わせによって構成された抽象的な表現を探求しております。轆轤の上で土の中心が立ち上がるにつれ、周囲になりそれが質量を包みフォルムが成立することと、人体の臓器とその外壁の関係性を感じたと言います。

「焼成と施釉を伴う土の造形によって、「人体/生体としての彫刻」が眼前に立ち現れる姿を追い求めてきた藤原彩人。

土、水、火、空気、鉱物、さらに重力に関わるその作品表現が、私たちが今を生きる地球と相関的であるという事実は、近年の制作を貫く造形理念として指摘できるだろう。

通常、人体の形象が担保する固有のスケールは、自然の風景としての抽象形態をその身に纏う藤原の彫像においては、スケールの概念それ自体を超出する事態をもたらしてきた。

最新作となる〈像化―Planets on the Planet―〉においてそれは、人体であり、ランドスケープであり、かつ惑星であるという複数の像/イメージの入れ子状の構造化によって果たされており、四半世紀にわたり、彫刻と陶芸の境界領域で人体の存在のあり様を探求してきた作家の現在地を指し示している。」

– 千葉市美術館 森 啓輔 氏 / 本展へ向けたテキストより一部抜粋

藤原作品においてはその造形的な異質さもさることながら、本展に合わせて寄稿いただいた森氏のコメントにもあるように、彫刻と陶芸、人体と自然、具象と抽象の間を行き来し探求し続けた作家の現在地をぜひご覧いただきたいと思います。

化石としての風/復興としての土/祈りとしての風土Prayers in the Wind and Soil

PARCELでは11月11日(土)より、加茂昂個展『化石としての風/復興としての土/祈りとしての風土』を開催いたします。PARCELでは2月に行われましたEASTEAST_Tokyoで展示をして以来の作品展示となります。加茂の作品は一見すると、美しく描かれマチエールが特徴的に強調されている風景画ではありますが、その根底には風化し始めている震災後の記憶が深く関わっています。作品の象徴的なモチーフでもある風と土、震災に限らず各地域が失いつつある「風土」の現在地を感じていただける展示になっております。

加茂は、震災以降主に帰還困難区域でのフィールドワークとリサーチを重ねて来ました。本展覧会に出品されている作品はこの記録、およびスケッチをベースに制作されています。その中で加茂は放射能汚染の影響が視覚化する象徴としてのフェンスや看板などの境界線を描くようになりました。「風」は加茂の作品にも度々登場する象徴的なモチーフです。そんな風は人間が自ら定めた基準によって設置され、動きを制限されたフェンスや看板の手前にいる作家が風景を記録している間も、立ち入りが禁じられている区域から軽々と人工物の脇を通り抜け、作家をも包み込みます。

またタイトルにある「復興としての土」は、帰還困難区域での除染土の課題に焦点を当てています。除染が進み、立ち入りが徐々に許され初めたエリアは田畑の除染が放射線レベルを下げる一方で、土地の活力や田畑に欠かせない肥沃な表層土を剥ぎ取り、真の復興に向けた長期的な課題を提起しています。加茂は土と詩の深い関わりを考察し、土の沈黙と、耕作地に関連する記憶の不可逆的な喪失に焦点を当てたシリーズも制作しています。

では復興を必要としている地域、具体的には加茂がフィールドワークを繰り返している福島が失ったものは何なのか。失ったものは風土であり「風土とは風を含む土のことである。風を含む土とは、人が鍬や鋤で耕し、その時その体に吹く風をその手で土に含ませることでようやく出来上がる生死の風景である。そして、風土はそこに祈りをも含む。」と加茂は語ります。

近代化、グローバル化とともに加茂が本展で対象としている地域に限らず風土というものが喪失しています。風と土に含まれる物語に耳を傾けながら、フィールドワークを通して画布に浮かび上がらせる加茂の試みをぜひご高覧くださいませ。

加茂昂「祈りとしての風土」2023

この度PARCELでは松下徹、やんツー、新美太基の3名によるグループ展「PLAY/LIVE ANOTHER DAY」を開催いたします。松下は塗料の化学変化や特性を用いたシリーズや、高電圧の軌跡を利用した作品など、オートマチックにつくり出す図柄を観測・操作・編集するプロセスにより絵画作品を制作しております。やんツーは「描く」や「鑑賞する」など行為の主体をロボット/機械などの外的要因に委ねることで表現の主体性を問う作品を数多く制作してきました。新美は楽曲制作と共に、音楽プレーヤーや楽器などを自主制作した音響インスタレーション作品を制作。様々なアーティストやミュージシャンの音響や展示制作をサポートすることを活動とし、近年では∈Y∋(BOREDOMS)の新プロジェクトFINALBY( )のメンバーとして、フジロックフェスティバル‘21に参加しております。

少し前のオーディオプレーヤーを見ると、▶︎のボタンに「PLAY/再生」と刻印されています。かつてジョンケージはレコードについて「景色を台無しにしてしまう絵葉書」、または音楽体験を殺してしまうものとしていくつかの議論で触れています。しかし日本語の翻訳でPLAYを再生=再び生きると書かれており、つまり記録媒体のデータは蘇り、毎回新しい命を与えることができるのです。これは日本語翻訳の歪みについての指摘ですが、実際に▶︎が持つ機能と意味は、時代ごとに変化しています。

例えば、音楽のサブスクリプションサービスは楽曲の▶︎に関して新たな状況が生み出されており、アーティストのアルバムより、DJの編集された視点が楽曲との出会いを決め、音楽を再生することはプレイリストを再生することに等しくなりつつあります。またYOUTUBEのアイコンは▶︎ですが、ショート動画の躍進によって、▶︎ボタン自体の存在が消えつつあるのです。そしてNETFLIXのヒットドラマ「Black Mirror」では、鑑賞者にストーリーの分岐点を選択させ、物語が変化します。もはや▶︎は約束された一定の体験をもたらすのではなく、新しい時間と空間を誕生させる為の記号と考えられるのでは無いでしょうか。

今回展示する3人のアーティストは、音楽の作曲やコンピューターによるプログラミング、スプレーを用いた塗装などテクニカル/インダストリアルな方法で作品を制作しています。3名は共通して「動きを繰り返すシステムやルール」を作品制作のプロセスに利用していますが、同時に「結果がずれていく仕組み」が設定されており、非再現性を制作の中で重要視しています。延々にコピーアンドペーストできるデータに囲まれて日々生活している私たちにとって、多くの事象に再現性があり、一過性の出来事に出会うことの方が難しいと感じます。かつてボードリヤールは、オリジナルなきコピーで消費世界が形成されてことをシュミラクルと呼びましたが、データはプレーヤー(再生機)の進化/変化や、聞き手の時代的な感性によって変化するのです。今回の展示では、このような「システムと偶然性」をテーマとし、ノイズや即興性など、予測すること/予測できないことを作品の中で実験するアーティスト達の展覧会になります。

PlanetesQue: The Case of BPARCELでは、7月22日(土)より、BIEN個展『PlanetesQue : The Case of B』を開催いたします。2021年に開催された『DUSKDAWNDUST』からPARCELとして2年ぶりの個展となる本展は、今年5月に恵比寿のプロジェクトスペースPeopleで開催された『PlanetesQue : The Case of Y』に続く、ゲーム・装置的な要素を持つ新作「PlanetesQue」を中心に構築される展覧会となります。

BIENは東京を拠点とし、絵画、彫刻、映像、インスタレーションなど多様なメディアで作品を制作しています。これまで発表してきたドローイング表現の多くは、アニメ―ション表現や文字、記号などといったモチーフのアウトラインがベースとなり、それらの形状や意味を解体し、木食い虫の跡ような太さの均一な線で描くスタイルが広く知られていますが、近年はインスタレーション的な要素も強まり、作風はさらに広がりを見せています。2021年の『DUSKDAWNDUST』では、カメラが捉えた光を抽象化した色面をパズル状に分裂した支持体に置き、フィクションと現実の混在する世界を再構築するようにドローイングの線を重ねた作品や砂を使った彫刻作品を発表しました。その後、2022年には熱海のレジデンスプログラム「ACAO OPEN RESIDENCE #5」や石巻で開催された「REBORN ART FESTIVAL 2022」にてサイトスペシフィックなインスタレーションを、同年のアート鑑賞室HAITSUでは、部屋の中心に置かれた正体不明の真っ黒なオブジェクトを来場者がスケッチするという参加型の展覧会を行いました。また、直近の活動としては作家・キュレーターの石毛健太と共に牽引するプロジェクト「SCAN THE WORLD」として、2022年に金沢21世紀美術館にて6ヶ月に渡って開催された、来場者に開かれ参加を促す場としての展覧会『アペルト17 SCAN THE WORLD [NEW GAME] 』が記憶に新しいかと思います。

「PlanetesQue」に至った理由の一つとしてBIENは「普通に生きてきて、色々なものを見て、自分は世界っていうものがよく分からないものだなって基本的に思っている。それをわけがわかったようなふりをして生きてたけど、やっぱり分からない。そういうようなことを作品にしたいと思っている。」と語ります。

本展の軸となる作品「PlanetesQue」は車輪付きの家の形をした箱で、中には説明書、複数のサイコロといくつかの象徴的なオブジェクトが入っています。この作品は、プレイヤー(制作者 / 解読者)が車輪を引いて家型の箱を運び、選んだ場所で箱の中のサイコロを振り、説明書に書かれたルールやヒントに沿いながら同封されたオブジェクトやその場所周辺のものなどを使っていくことで、誰でも展示空間を作ることができるというものです。ルールの解釈や要求されるアクションの大部分はプレイヤーに委ねられており、彼ら彼女らは偶然的に出る盤上のサイコロの出目を座標のように手がかりにしながら、その空間に置かれている物や現象に注意を向け、空間そのもの、さらには外部の環境や事象へと意識を広げながらその場所そのものを捉えなおしていくというプロセスを経験します。鑑賞者もまた、サイコロの出た盤や、プレイヤーによって選ばれ配置されたオブジェクトに制作者の目線を探し、手がかりを繋ぎ合わせるようにしながらその空間から想像を広げるのです。

今回の展覧会では「PlanetesQue」の設計者であるBIEN自身が、PARCELの空間内でサイコロを振り、自身が設定したルールを再度咀嚼し、作家/プレイヤー「BIEN」として展示空間を作り上げます。

“展覧会って美術展示としてどう空間的に成立するかという、空間の問題がすごい大きい。時間の問題を内包した作品は、これだけ慌ただしい現代だからこそすごい魅力的だと思える。(BIENが)大らかな時間性を考えてるっていうのは、今回のシリーズとか、『Green Green Glass of Home』からも感じられる。作品のもつ生、時間の問題を考えているし、これは今考えないといけない。作品そのものだけじゃなくて、記録の方法やインストラクションとかも含めて。過去の作家だって、相当面白いことしてきたはずなのに、その当時の記録がなくて、インストラクションがインストラクション以上の膨らみを持ってこなかったりする場合も多い。どうしても思いを馳せることのできない時間の問題を噛み締めて、現代の僕らはいろんな形や最適な形で残すであったり、展示って形で伝えていく必要がある。”

– 高木遊(金沢21世紀美術館 学芸員)/2023年6月作家インタビューより抜粋

「世界を見るときのきっかけ、媒介になるようなもの」とこれまでの自身の作品についてBIENが語るように、本作も制作者、鑑賞者に対して、固定されたイメージや表象に揺さぶりをかけ、本展の後にも、「PlanetesQue」は積極的に他者へ働きかけていくものになります。

「月にコウモリのような羽を持った生命体が存在している。」

1835年アメリカで起こった”グレートムーン捏造記事”は、ある有名な天文学者が捏造記事を発表し、これを信じた人々が新聞社に殺到したという事件です。捏造記事については荒唐無稽なホラ話だと笑うこともできますが、そういった話が信じられてしまう現象は、過去に比べても現代の方がさらに細かく、そこかしこに存在しているのではないでしょうか。”PlanetesQue”に登場するコウモリ人間の天秤は、この事件を由来として誕生しました。

偶然起きた小さな出来事から非現実的な世界を想像する。想像することがそれぞれの内なる世界を作り、信仰を作る。個人が信じた世界を生き、重なるようで重なっていないこの世界。コウモリ人間が本当に月にいないかどうかなど、誰にもわからない。人類にはそういった物語を作るような想像力があるからこそ、世界は面白く、時に傾き崩れそうになりながらもバランスを保っているのだと思います。

”PlanetesQue”は誰でも作品を制作できるように設計されたゲームです。

サイコロが生み出す偶然と付き合うことで、普段何気なく過ごしている周りの環境を新たに、まるで未知の宇宙を観測するかのように捉え直します。世界の断片を拾い、展示空間に構成していくことができます。

展覧会では制作者が関与していない事象も起こっているかもしれないし、どこまでが意図なのかはわかりません。

かつてアーティスト・ジョルジオ・モランディは「わたしたちが実際に見ているもの以上に、抽象的で、非現実的なものはなにもない」と言いました。このゲームはそういった世界の捉えきれなさ、不確実さを再認識することを目的としています。

– BIEN

Tokyo GendaiPARCELではTokyo Gendai H04ブースにてEVERYDAY HOLIDAY SQUAD(SIDE CORE)・太郎千恵藏作品を発表いたします。

EVERYDAY HOLIDAY SQUADは2015 年度より活動する匿名アーティストグループです。ストリートカルチャーの視点から都市や公共空間に介入し、場所や風景に対して「意外な見え方」を提示する遊び心溢れたプロジェクトを展開し、映像や音響、絵画や壁画、彫刻やインスタレーションまで幅広いメディアを用いたサイトスペシフィックな表現が特徴的です。代表的な作品として作業着を着たスケーター達が工事現場を模したスケートパークを作り出す作品シリーズ「rode work」(2017−2018)や、リサーチをベースにして制作された展示空間に巨大な送風機を積み上げて稼働される、コロナ禍における空間の換気をテーマにした作品「towering wind」(2021)などがあります。

昨年は都市の断片を繋ぎ合わせることをテーマに、東京の地図をモチーフにした作品シリーズをPARCELにて発表。また、「六本木クロッシング2022 : 往来オーライ!」(森美術館(東京)2022-2023年)では、道路工事で使われる建設機材や作業服などを用いたシャンデリア作品・映像作品で大規模なインスタレーションを発表しております。Tokyo Gendaiでは新作を含めたシャンデリア型の作品・映像作品を発表いたします。

太郎千恵藏は、1980年代にニューヨーク大学ティッシュ・スクール・オブ・アートで学び当時のウォーホールやバスキアが活躍するニューヨークのアートシーンに遭遇、1991年に「見えない身体展」(レンパイア・ギャラリー、ニューヨーク)でデビューを飾り、Flash Art等の美術雑誌をはじめ、アンディ・ウォーホールのインタビュー誌などに全面で取り上げられます。1992年にはポスト・ヒューマン展に参加、ヨーロッパの5つの美術館を巡回し、ニューヨーク、SoHoでの個展を皮切りに国際的に作品を発表してきました。1994年からは古典絵画をバックグラウンドに、アニメや特撮のモチーフを取り入れた絵画の制作を開始、その後マンガをモチーフとしたペインティングに発展していきます。それらの作品は、ブルックリン美術館、東京都現代美術館をはじめ、国内外多数の美術館にて展示され、奈良美智、村上隆とともにネオ・ポップムーヴメントの中心人物の一人として活躍してきました。

本フェアでは、90年代初期に発表した彫刻作品・新作の大型キャンバスを構成いたします。

この度PARCELでは2度目となります彫刻家、森靖の個展「Twister」を開催いたします。新作群とともにオーストラリアのNGV(ビクトリア国立美術館)に収蔵が決まっている作品も会期前半となる6月18日(日)のみではありますが、展示いたします。

兼ねてから森の作品のモチーフはアメリカのポップアイコンから中世古典彫刻まで、非常に長い時系列の上に成り立っており、その要素を縦横無尽に行き来しながら我々に「美」などの根源的な要素や、記号論的な思い込みや意識に対して問いかけます。

本展のメインを構成するのは2体の大型彫刻作品です。その高さは人類が医学的な記録上現存する最長の記録272cmに迫ります。森いわく「人間が形を留められる範囲で、美のMAXのスケールを表現している」としていますが、それを可能としているのが作品に使用している、人間の最高齢の記録である120年に近い樹齢の木でもあります。大型作品にこだわり続け制作を続けている森は「指先で容易に画面越しのイメージを拡大縮小できる時代において、スケールを変えるという感覚は生活の中で今は当たり前のように存在している。あまりにも画面の中での世界で生活をする時間が長くなっている今だからこそ、現実においてのスケールを実感することが必要だと感じている」と言います。小さな仏像から巨像までを手がけた運慶の没後800年を2024年に迎える中、同じく手のひらに乗るサイズから3M近い彫刻を手がけることに、デジタル技術の恩恵の元生活をしている今だからこそ森は必然性をより強く感じているのです。

また使用する素材の物質性や、古典彫刻からポップアイコンまでの美の変遷や価値観など、一つの作品に閉じ込めた森の作品は様々な事象がツイストした(ねじれた)状態で共存しています。森の制作プロセスの特徴の一つとして即興性が挙げられます。当然ある程度造形的な意味での完成形を想定しながら制作は進行していくのですが、その過程で予定調和(初期の完成像)を一気に転覆/転換させる要素(パーツ)を追加したり、あった物を削ぎ落としたり、というツイストを段階的に加えるプロセスを反復しながら最終形へと向かいます。

これら「完成形態」を決定するところに森独自のaestheticがあります。美術文脈のみならず、大衆的な「美」に対する意識についても森は持論を展開します。

「50‘sのマリリンモンローの映像を見ると確かに美しいのだが、後に俳優や芸人のするマリリンモンローのコスプレやモノマネでは、マリリンモンロー本人よりもマリリンモンローのイメージに合っているように感じることがある。その様な美しさに関するカリカチュア的な事に、美の可能性があると思う。」本物と比べて歪んだ状態にこそが本物以上に本物として見られ、視認されやすい状況(形状)に森は魅了され、作品にも反映されています。

また人為性についても「終局間近になった棋士たちが敗北を自覚しつつ美しい投了図を目指して何手かコマを進める。これは数値化するのが難しい”美の領域”だ。」(後藤正治著)を引用しつつ森は「自然物の塊を目の前にした時、圧倒的な存在感と質量と形体に打ちのめされてしまう。それでも僕は彫刻家としてカタチにしていく事で、美の領域を探っていければと思う。そして、今後もどんなにテクノロジーが進んでいっても、技術を制限すればするほど人間にしかできない美的感覚からくる表現が出来ると思う。」と語ります。

画一的な美が存在せず、多様性が求められている時代において、森は彫刻を通して我々に対し「美」とは何で、誰に対し、どのようにして示すものなのかを改めて問い直すのです。

TAIPEI DANGDAI 2023この度PARCELではTaipei Dangdai にて小畑多丘・CMTKの作品を発表いたします。CMTKとして初の台湾での発表、小畑のキャンバス作品シリーズは初の発表の機会となります。

1980年生まれの彫刻家、小畑多丘は自身もブレイクダンサーだというルーツを元に、B-BOYにインスピレーションを受けた一連の人体彫刻作品で知られております。近年は彫刻作品のみならず、塑像と彫像の関係性をもとにしたキャンバス作品を発表しています。絵具を厚く塗り敷いたキャンバス上から絵具を「削り」とり、その質量をそのまま移動させて「盛り」、ダンスにも通ずるリズミカルな身体の動きによるキャンバス作品へのアプローチを展開しています。今回発表するキャンバス作品では、色彩が削ぎ落とされ絵具の物質性や身体性によりフォーカスした作品を展示いたします。

また、本フェアでは「BUTTAI」シリーズの彫刻作品を発表いたします。「BUTTAI」は、初期は作家の写真・映像作品として登場することが多かったモチーフですが、地球上で重力によって成り立った形であり、重力に動きを支配されている人体に対する存在として、重力から開放され、宙に浮いた状態で小畑のキャンバス作品上にも存在しています。人体彫刻のダウンジャケットのシワだけを抽出したことで出来たこの形から派生し、今回発表する作品では成形した粘土を作家自身が作った作品に落下させることでダイレクトにシワを複写させ、さらに変形させたものをスキャンして拡大し、最終的には木彫として形にしています。作家として初期より通してテーマに持つ重力と人体、質量と空間を語るに欠かせない存在として、キャンバス作品とともにBUTTAIは数年ぶりの発表となります。

森と金氏の二人で活動する時の名義「CMTK」のコラボレーションは、森が長年にわたって日常的に撮影を続ける路上、風景、テレビ画面などを対象とした写真と、様々な方法で収集した既存のイメージを、金氏が編集、コラージュすることから始まり、レンチキュラーなどの特殊な印刷を中心とした作品群、アニメーションなどの映像、さまざまなメディウムを用いた作品として発表されてきました。

森の写真は瞬間的に過ぎ去ってしまう、もしくはゴミのように扱われる事物や状況が持つ美しさや光、あるいはここではないどこかへの入り口のようなものであり、金氏によって客観的にコラージュされることにより、それらは複数の視線による無数の切断と接続の連続が混在した、現実と虚構を行き来するオルタナティブなイメージになります。

ユニットやコレクティブでの活動や制作が珍しくなくなった今日において、CMTKの作品は個々の主張がぶつかり合う共作やコラボレーションとは異なります。外部の作家や他分野の方ともプロジェクトをこなしてきた両者だからこそ、連名ではなくあえてCMTKとして別人格を立て制作をする意味、可能性を示した作品を展開しています。

また、森と金氏が語るように「最も身近で、すぐ隣にいる他者、異物、謎、そのような存在と共有しているものと共有できないもの、それらと向き合い作品を制作することで、現在を検証し、遠く離れた時間や場所またはそこにあるイメージや出来事を想像したり、思い出したり、反転させたりすることを試みる。例えどのような状況であっても、その状況特有の美しさがあるということを信じている。」と出自の異なる物事が重なり合うことにより生まれ、見えてくる新しい景色や視点を感じていただけると幸いです。

「日本のマンガやアニメには戦前の前衛美術の遺伝子が流れている。ネオ·ポップムーヴメントは、絵画として、その遺伝子を美術に復活させることが目的だった。1990年にMoMAで見たHigh and Low展が背中を押してくれた。」―太郎千恵藏

この度PARCELとparcelの両ギャラリースペースを使い、太郎千恵藏の1990年代の絵画と彫刻、そして新作を同時に展示する展覧会を開催いたします。太郎千恵藏にとって、絵画を中心とした東京での個展は実に15年振りとなります。

太郎千恵藏は、1980年代にニューヨーク大学ティッシュ・スクール・オブ・アートで学び当時のウォーホールやバスキアが活躍するニューヨークのアートシーンに遭遇、1991年に「見えない身体展」(レンパイア・ギャラリー、ニューヨーク)でデビューを飾り、Flash Art等の美術雑誌をはじめ、アンディ・ウォーホールのインタビュー誌などに全面で取り上げられます。1992年にはポスト・ヒューマン展に参加、ヨーロッパの5つの美術館を巡回し、ニューヨーク、SoHoでの個展を皮切りに国際的に作品を発表してきました。1994年からは古典絵画をバックグラウンドに、アニメや特撮のモチーフを取り入れた絵画の制作を開始、その後マンガをモチーフとしたペインティングに発展していきます。それらの作品は、ブルックリン美術館、東京都現代美術館をはじめ、国内外多数の美術館にて展示され、奈良美智、村上隆とともにネオ・ポップムーヴメントの中心人物の一人として活躍してきました。

美術評論家のジョシュア・デクターは、太郎の絵画についてこう解説しています。「単なるポストモダン理論の夢想ではなく、むしろ日常の経験の具体的な表現です。出来事、回想、動き、停滞、生物学、テクノロジー、のすべてが同時に展開しているように見えます。それはあたかも、メディア表現の風景と心の領域が、非線形のアマルガムに収束し始めているかのようです。太郎千恵藏の作品はファンタジーと現実体験がダイナミックに交差するこの奇妙な実存の状態をアレゴリーにしており、私たちの世界認識の関係性は、日常に再覚醒した夢を強要されます。太郎千恵藏にとって絵を描く行為は、テレビ言語の残存記憶と復縁するという意味をもっています。ある意味で彼は、ポップカルチャーのゴーストを絵画のなかに立ち上げることを可能にすることで自身の「内なる子供」へのアクセスを可能にしてきたのです。(太郎は)キャラクターを単なるポップなアイコンとして盗用しているのではなく、リファレンスが不安定なレイヤーになった異質の画面に現れた、シンボリックな実体として描いているのです。」 (引用:太郎千恵藏:ハイブリッドワールドの触覚の表出1999)

本展では、新作のペンギンをモチーフとした絵画と1990年代の絵画をリミックスした作品が展示されます。日本初公開となる War / Pink is color of Blood(1996)は、1996年のニューヨークのサンドラ・ゲーリングでの個展で発表、ヴァージ二アやオハイオの美術館で開催され、マイク・ケリー、ポール・マッカーシー、ジョイス・ペンサートも参加したプリズームド・イノセント展でも展示されました。ターナーの難破船という絵画を背景にし、アニメのロボットとレンジャーをサンプリングした本作は、ドローンが地上を爆撃する21世紀の戦争のリアリティを先取りした予言的な作品です。その他にも1999年のサンドラ・ゲーリングでの個展で発表され、2009年岡本太郎美術館での岡本太郎の絵画展内の特別展示「TAROVS TARO」でも展示された、Father and Son III Schiphol Airport(1999)などの90年代の太郎千恵蔵を代表する作品を組み込んだ展示構成になっています。

「1990年頃、東京にいるときは村上くんや小山くんと毎日のように会って、アートワールドとマンガとアニメの話をしていた。そして1993年に、僕のケルンでの展覧会にやって来た奈良くんにも声をかけた。それがはじまりだった。」―太郎千恵藏

哲学者マルクス・ガブリエルの著書である「なぜ世界は存在しないのか」では、現実の物体もユニコーンも存在し、わたしたちは実在と虚構の無数の意味の場のレイヤーを通過している存在だと言っています。太郎千恵藏はそれを20年前に絵画で表現していました。1990年代の太郎の絵画は、現在でも革新的な作品で、その革新性は新作の絵画に受け継がれています。ハリウッドのアニメーションからピングドラムまで、幾度となく表現されているペンギン。太郎が描くペンギンは、パブリックな心象風景から現れる、シンボリックなわたしたちの姿なのです。この機会にぜひ太郎千恵藏の作品世界に触れて頂けると幸いです。

展覧会にあわせて以下のトークイベントをPARCELにて開催いたします。

トークイベントは入場無料となっており、参加ご希望の方はcontact@parceltokyo.jpまでご連絡ください。ご予約がない場合でもご入場できますが、席数に限りがあるため定員を超えた場合は立見となる場合もございますので、ご了承ください。

・3月25日(土)15:00-

「90’s and or 20’s=現代思想とアート、あるいはラディカルについて」

千葉雅也(哲学者、立命館大学教授)x 太郎千恵藏(芸術家)

・4月2日(日)17:00-

「シュールリアリズムと太郎千恵藏の絵画」

大谷省吾(美術史家、東京国立近代美術館副館長)x太郎千恵藏(芸術家)

EASTEAST_TOKYO 2023

この度PARCELでは九段下・科学技術館にて開催されるアートフェア、

EASTEAST_TOKYO 2023に出展いたします。

https://easteast.org/2023/

PARCELからは

佐宗乃梨子 / 加茂昂 / 森靖 / 小畑多丘 が出展いたします。

作品や出展作家・フェアに関するお問い合わせは

contact@parceltokyo.jp までご連絡くださいませ。

この度PARCELではCMTK、森千裕、金氏徹平の展覧会を開催いたします。

森と金氏の二人で活動する時の名義「CMTK」のコラボレーションは、森が長年にわたって日常的に撮影を続ける路上、風景、テレビ画面などを対象とした写真と、様々な方法で収集した既存のイメージを、金氏が編集、コラージュし、物質と接続することから始まり、レンチキュラーなどの特殊な印刷、大理石やコンクリートなどへの印刷、アニメーションなどの映像、さまざまな素材を用いた彫刻作品としてアウトプットされてきました。

森の写真は瞬間的に過ぎ去ってしまう、もしくはゴミのように扱われる事物や状況が持つ美しさや光、あるいはここではないどこかへの入り口のようなものであり、金氏によって物質的にコラージュされることにより、それらは複数の視線による複数の切断と複数の接続が複雑に混在した、現実と非現実を行き来する新しいもしくはオルタナティブなイメージになります。

今回の展覧会は森の個人での新作のペインティングなどと、金氏の新作の彫刻など、さらにCMTKとしての新作で構成されます。

森個人の制作では、独自の都市観察を通して目にとまった風景やロゴマークなどに加え、子供の頃に描いた絵などを積層し、見間違い、聞き違いも積極的に取り込み、時間や記憶、もしくは価値や文脈を捉え直すように再構築し、絵画やインスタレーションなどでアウトプットします。国内外での展覧会に加え、音楽との関わりなども重視し、幅広く活動しています。

一方、金氏はプラスチック製品や玩具、建築資材、雑誌や広告の切り抜きなど、自身の身の回りにあるものを使用しコラージュ的な手法を用い、物質とイメージの関係を顕在化する造形システムの考案を探求し、彫刻を基点として、舞台美術や演劇まで表現方法は多岐にわたります。また、コラージュの概念や手法の延長として、他者とのコラボレーションも積極的に行ってきました。

ユニットやコレクティブでの活動や制作が珍しくなくなった今日において、CMTKの作品は個々の主張がぶつかり合う共作やコラボレーションとは異なります。外部の作家や他分野の方ともプロジェクトをこなしてきた両者だからこそ、連名ではなくあえてCMTKとして別人格を立て制作をする意味、可能性を示した作品を展開しています。また本展は個人としての作品との差異がわかる展覧会となりますが、森と金氏が語るように「最も身近で、すぐ隣にいる他者、異物、謎、そのような存在と共有しているものと共有できないもの、それらと向き合い作品を制作することで、現在を検証し、遠く離れた時間や場所またはそこにあるイメージや出来事を想像したり、思い出したり、反転させたりすることを試みる。例えどのような状況であっても、その状況特有の美しさがあるということを信じている。」と出自の異なる物事が重なり合うことにより生まれ、見えてくる新しい景色や視点を感じていただけると幸いです

この度 PARCEL では伊藤桂司個展「VERDE CÓSMICO」を開催いたします。伊藤は伝説的なサブカルチャー雑誌「JAM / HEAVEN」でデビューした後、広告、音楽、雑誌、書籍等幅広い分野でアートワークの提供とディレクションなどを行なうと同時に国内外多くの展示に参加してきました。その手法はビンテージ雑誌などを使 用したコラージュ、マーカー等の線で輪郭が強調されたドローイングシリーズ、そしてペインティングと多岐にわたっております。

本展では 2019 年の諸橋近代美術館開館 20 周年記念展『四次元を探しに/ダリから現在へ』に出品し好評を博し、のちに 山梨の gallery Trax でも発表したグリーントーンで描かれたペインティングシリーズの新作を発表いたします。

星空の中に浮かぶ奇妙な物体とそれが安置されている⻩緑な風景画という要素により構成されているこのシリーズに対し、伊藤は以下のステイトメントを残しています。

「幼少期から、死後の世界を思うときは、恐怖より興味が勝っていた。そのイメージは、得体のしれないものとして「夜」や「宇宙」を想起させた。

かつて、満月の夜に森の中を散歩したときの、月の光に照らされた木々が織りなす一面の緑の世界。すべてを覆い つくすグリーントーンの美しさ。タヒチ島を訪れ、夜の海岸で出会った満天の星空。宇宙の中に放り出され、まる で自分が宇宙に溶け込んでいくような感覚を覚えた。

日常のふとした瞬間、刹那の連なりのなかに、現実世界では整合性の取れない荒唐無稽な空想が突如挟みこまれることがある。どこからともなく、一枚の絵が抗いようもなく脳裏に浮上してくるのだ。

その絵は、都市生活のなかで感じる緑に対する欲求や、パースペクティブが遮断されている息苦しさから訪れる反 動から生み出されているのかもしれない。とりわけ、この数年の流行り病による閉塞感は、気持ちよく広がる緑の 空間への渇望を促進させたように思う。

近年、大切な友人との突然の別れを立て続けに経験し、これまで漠然と感じていた死の輪郭がくっきりとしてき た。同時に、一瞬で過去へと変貌をとげる「いま」という時間の儚さを改めて感じている。二度と訪れず、誰とも 分かちえないこの瞬間の意味をより強く思うようになり、日常と非日常のはざまに現れる不思議な絵を描き出し て、共有してみたくなった。馬鹿げた緑の宇宙のなかに、ささやかな安らぎを見つけてもらえたら。」

伊藤が語っているように、示されるグリーントーンのインスピレーションは 実際に体験した満月の夜や、旅先で見た星空であり、山や草原などの風景も 散歩中に出会ったもの、写真に収めた景色であったりします。また、画面内 に出現する鳥やぬいぐるみのようなモチーフ、ガラスの置物などは本人が訪 れた先々で蒐集したり、過去に制作したものなどです。そして作品に一貫し ている特徴がこのようなコラージュ的な手法です。コラージュが蒐集してき た書籍の切り抜きを用いたグラフィカルな画面構成を探求したものだとする と、グリーントーンの絵画作品は「日常と非日常のはざまに現れる不思議な 絵を描き出して、共有してみたくなった」と伊藤が語るように自身の生活に 直結したドキュメント的性質が高く、素材や出どころが違う要素を平等に描 くことでコラージュにはあるメディウムのヒエラルキーを消失させながら 「現実世界では整合性の取れない荒唐無稽な空想」を描くことを可能にして います。

一見ファンタジーに見える風景も伊藤の活動と人生を俯瞰して見ると、全てに意味があり辻褄があってくるのです。捉え 方ひとつで真実だと思われる情報が虚構として映ることが普通になってしまった今の時代だからこそ、伊藤が提示する極 私的な画面がどこか新鮮かつノスタルジックに映るのかもしれません。この機会にぜひご高覧ください。

この度PARCELではFRIEZE SEOUL 、Asia Focusブースにて森靖の新作を発表いたします。2020年の個展以来、2度目の展示になりまして、2023年頭に予定している弊廊での個展の流れを組むシリーズの発表となります。

森の作品のモチーフはアメリカのポップアイコンから中世古典彫刻まで、非常に長い時系列の上に成り立っており、その要素を縦横無尽に行き来しながら我々に「美」などの根源的な要素や、記号論的な思い込みや意識に対して問いかけます。

今回発表されるメインの作品は、高さは人類が医学的な記録上現存する最長の記録272cmに迫ります。森いわく「人間が形を留められる範囲で、美のMAXのスケールを表現している」としていますが、それを可能としているのが作品に使用している、人間の最高齢の記録である120年に近い樹齢の木でもあります。他の作品にも共通していることではありますが、森は樹木が持つ有機的な形態に人体を彫り込み、人間の美と自然の形状が持つ強さを対抗させているのです。

さらに参考にしている古典彫刻についても森は「人体を扱った作品には古代より度々多幸感や高揚感が表現されてきた。その中でも浮遊感は、多幸感と広がりを同時に感じさせながらも、物質的な重さから離れた造形美がある。西洋の古典作品から見ると、一貫して不安定な体勢と空気を含んだ髪や衣服が演出されていて、上昇というよりも、ものが飛んだ頂点から下降する一瞬の重力のかかるタイミングを捉えている。東洋における浮遊の表現は、空気や重力の影響を受けずに、衣や周りの動きは「気」やオーラの様なもので表現されており、その様な造形からは高揚感を感じる。

この様な浮遊感は、勢いよく階段を降りる時に連続して強く感じ、降りている様も重力のかかるタイミングも古典的な浮遊表現と良く似ている。人の美を考え、表現する中で、多幸感や高揚感を現実世界のモチーフとして取り入れたいと思った。」と語ります。

「サモトラケのニケ」に見える古典彫刻の浮遊感、デュシャンが「階段を降りる裸体」で表現した連続性と無重力感に加え、現代社会における歪んだ美の象徴としてのピンナップガールなどがメイン作品の中核を構成しています。その中でもアイコンとされているマリリンモンローは、髪の脱色、ホクロ、ハイヒール等、大衆が望んだ美が垣間見れます。

「50‘sのマリリンモンローの映像を見ると確かに美しいのだが、後に俳優や芸人のするマリリンモンローのコスプレやモノマネでは、マリリンモンロー本人よりもマリリンモンローのイメージに合っているように感じることがある。その様な美しさに関するカリカチュア的な事に、美の可能性があると思う。」と森は話します。

画一的な美が存在せず、多様性が求められている時代において、森は彫刻を通して我々に対し「美」とは何で、誰に対して示すものなのかを改めて問い直すのです。

patchwork my cityこの度、PARCELではアーティスト集団EVERYDAY HOLIDAY SQUAD(以下EHS)の個展を開催いたします。EHSは2015年に複数人のアーティストによって結成され、都市や公共空間を舞台とし、リサーチをベースに多彩なアプローチで作品を制作しています。特に2017年に宮城県石巻市で開催されたReborn-Art Festivalへの参加を機に、ストリートのみならず、美術館やアートセンターまで広い意味での公共空間へサイトスペシフィックな表現を広げるようになりました。

以下、EHSのステイトメントになります:

本展ではpatchwork my city(パッチワーク・マイシティ)というタイトルの通り、都市の断片を繋ぎ合わせることをテーマに、東京の地図をモチーフにした新作シリーズを発表します。オリンピックが終わり東京は再開発の喧騒から解放されると思いきや、開催から1年が過ぎた現在も都市の各所では巨大な工事が繰り広げられています。また、コロナ禍や国際情勢が社会に大きな影を落としても、見ぬふりをするかのように都市を巡る公権力の欲望は肥大化し続けているようです。私たちは今、自らの価値観や行動性に基づき、自らの暮らす都市環境の在り方を再定義する必要性に迫られています。本展では、都市での日常的な行動に基づき地図をパッチワーク(解体/再構築)し、現代の東京の姿を様々な角度から捉え直すことを試みます。

かつて1957年から1972年までフランスを拠点にした団体「シチュアショニスト・インターナショナル(S.I*注1)」の活動において「The Naked City」というプロジェクトがあり、これは人々の暮らしからパリをはじめとした都市の地図を再編集するという内容でした。シチュアショニスト達の活動はアーティストだけではなく、現代においても政治運動や都市計画にまで広く影響力を及ぼしています。また、1961年に結成されたイギリスの前衛建築集団アーキグラムも、テクノロジーや情報環境がもたらす建築/都市の未来をビジュアルアート、ドローイングやコラージュの手法を用いて表現していますが、彼らの表現には度々地図をコラージュした未来都市の設計図が登場します。

今回発表する地図の作品シリーズはグラフィティライターやストリートアーティストたちが都市を身体的に知覚/体感することを発端とし、その情報を地図にドローイングやコラージュを施しすことで街の姿を改変させながらギャラリーと街を横断する作品や、流通に用いられているクレートを素材に地図を立体化した彫刻作品などが展示されます。これらの作品は実用的なデータとして地図から一旦離れ、地図を自由自在に都市を眼差す・直感するメディアとして捉え、私たちに都市環境に暮らす中での新しい行動やアイデアを生み出すインスピレーションを与えてくれるのです。

– EVERYDAY HOLIDAY SQUAD

EHS初のギャラリーでの個展となります。是非この機会にご高覧ください。

*注1 シチュアショニストの表現活動の主な概念は、「状況の構築」「漂流」「心理地理学」「転用」「工業絵画」「革命」などの言葉に代表される。そして、絵画、写真や絵のコラージュ、グラフィック、落書き、映画、コミックなどが表現に使われている。文字やシンボルを扱う「ハイパーグラフィー」、都市論「ユニタリー・アーバニズム」など、とりわけ運動初期に活発な活動が見られる。またシチュアショニスト・インタナショナルの機関紙に掲載されている文章は、自由に転載、翻訳などが許可され、後のフリーカルチャー、オープンカルチャーにも先駆けている。脚注出典: https://bijutsutecho.com/artwiki/110

B-BOY REVENGE 2022この度 PARCELでは小畑多丘個展「B-BOY REVENGE 2022」を開催いたします。 小畑の大型彫刻を始め、新旧織り交ぜた作品を展示いたします。

10年前に山梨にて発表された作品「Takuspe B-Boy 2012」は小畑の原点でもあるB-BOY(ブレイクダンスをする人)カルチャーにも多大な影響を与えたキースヘリングの作品を収蔵展示している中村キースヘリング美術館で初めて発表されました。今日に至るまで小畑にとっては最大の彫刻作品であり、寝ているポーズとしては小型の物を含めると2作品目となります。当該作品はその後2013年にシンガポールでのグループ展「Tokyo Street」、そして海外のB-BOY / ヒップホップシーンから注目されるきっかけともなった2014年のJonathan LeVine Gallery(NY、チェルシー)での個展にも発表された作品になり、完成から10年という節目に再度東京で展示することになりました。本人にとっても重要な作品でもある「Takuspe B-Boy 2012」にまつわるマケット、スケッチなどの資料も同時に展示いたします。

他に、アクリル板に描かれた作品を2点展示いたします。旧作でもある1点は2017年にNikeLabとのコラボレーション(https://vimeo.com/206369902)でライブペイントされた作品です。モチーフとなるのは日頃からスケッチにも書いている「人物」と小畑自身が中高時代にダンスと同じく熱中して取り組んでいたバスケットボールです。現在発表している絵画のシリーズに通ずる即興性もありながら、より小畑のドローイングに近い構成となっているのが見受けられます。この作品と同じメディウムでの新作を同時に発表いたします。

彫刻やダンス、バスケットボール含めたその他スポーツ、身体の動きと地球との接点や重力を大切にする小畑にとって、活動全てが彫刻を制作するためであり、彫刻に活かされるためのものであると言い切ります。

近年、絵画作品も大きな注目を集めていますが、小畑多丘のルーツである彫刻、そして現在発表している絵画シリーズと彫刻の間に位置するとも言えるアクリル板の作品を通して、彫刻家小畑多丘の現在地に至るまでを知れる展覧会となります。

この機会にぜひ、ご高覧ください。

Struggle In The Safe Placeオオクボリュウは2011年頃より数々のアニメーションによるミュージックビデオを制作しその実績は広く知られていますが、近年は再び自身の表現に立ち返り、アニメーション的な連続性のある表現(シークエンシャルアート)を軸としながら、ペインティングやドローイング、ゲーム作品などの制作に取り組んでいます。

本展では、2019年頃より構想から試行錯誤を繰り返し制作された、断片的にモチーフが描かれた大作絵画、連続性を持ったモチーフが描かれた7点の連作絵画、ドローイング作品をメインに発表いたします。描かれているのはオオクボ自身のパーソナルな出来事、遠くで起こっている社会現象、家族の風景、お気に入りのモチーフなど多様ですが、一見関連のなさそうなそれぞれの風景は、均等な距離を保ちながらも溶け合うようにして接続され、1枚のキャンバスの上に同居しています。様々な現象を捉え、それらをどこか俯瞰的かつオオクボの個人的な思考によって接続させた作風は、これまでアニメーション作品を手掛けてきた作家にとって自然な表現であり、その表現において「連続性」といったテーマを掲げることは必然的であると言えます。

また、全て未発表の新作で構成された本展に際し、出展作品が収録された作品集をリリース致します。オオクボリュ ウの6年ぶりの新作個展となります。

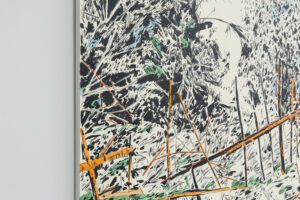

DIEGO “MY SOCIAL LADDER”DIEGOは路上を舞台に表現を行うグラフィティライターであり、同時にスプレーやペンキで絵画作品を制作するアーティストです。絵画作品では街の壁のようにレイヤーを重ね、予想外の形や空間を発掘するように絵画を描くことによって、街で場所を探しながらグラフィティを描く体験を表現しています。

今回発表する新作のシリーズでは脚立や木材など建築資材を思わせる構造物が複雑に絡み合う様子が描かれており、工事現場のように建築や都市構造の建造/解体の両義性が表現されています。このようなモチーフの設定の背景には、ストリートのアーティスト達は街の中で死角となっている場所を好むことから、たびたび資材置き場や建築現場が表現の舞台となることが背景にあります。また絵画作品以外にも資材置き場を模したインスタレーションや、無人の工事現場にDIEGOが介入するパフォーマンスを記録した映像作品が展示されます。

近年、オリンピックをきっかけとした巨大な再開発が都心各所で行われており、それに伴ったジェントリフィケーションによってグラフィティに対する締め付けは厳しくなっています。しかし街の中でいくら再開発を行なったところで戦後の乱雑とした都市景観が残り続けているようにグラフィティは無くなりません。かつて映画監督のクリス マルケルは映画「サンソレイユ」において「東京の街は夜になると村の集合体に戻る」と表現しましたが、現在の私達の認識においても東京は、小さな土地の上に異なる価値観を持つ無数の共同体が複雑に折り重なって街が形成されています。DIEGOにとってグラフィティとは一過性のムーブメントではなくそのような共同体の単位であり、価値観やライフスタイルを定義する精神の核です。だからこそDIEGOの作品では、コンセプトやテーマ、モチーフやスタイル、マテリアルやテクニック、あらゆる表現の部分にグラフィティの価値観が反映されており、アートの意味をグラフィティの価値観から再構築しています。一見ポップな見える作風ですが、アートとストリートカルチャーの共鳴/反発する断面を可視化することを通じ、国家と共同体、法律と個別の価値観、経済と文化、マジョリティとマイノリティなど、都市を構成する多様な価値観の摩擦を表象しているのです。

またDIEGOはSIDE COREの一員として、2021年はワタリウム美術館が開催した芸術祭「水の波紋2021」、京都府が開催する「Alternative Kyoto」など多数のアートプロジェクトに参加の他、国際芸術センター青森での個展「under pressure」を開催。またPCAF基金のプログラムにも選出されるなど、幅広い注目を集めています。ストリートの鋭利な視点から社会を眼差し、カラフルで大胆な画風で日本のストリートアートを牽引するDIEGOのPARCEL初の個展となります。

Artist’s statement

グラフィティをする時も、他の制作をしている時も、気がつけば資材置き場みたいな場所にいる。

錆びた壁に、乱雑に単管とか足場とか木材とかが建てかかっていて、人の気配が無い。

普通はそう言う場所に寂しさを感じたり、目を背けたりしたくなると思うが、自分はそういう場所に魅力を感じたり、そこに打ち捨てられた物に愛着が湧いてくる。

そういう場所や物を一言で言うならば、「都市の隙間」「あいだの時間」または「新しい始まりの予感だ」。

今回展示する作品も資材置き場がテーマとなっていて、置き去りにされている脚立とか資材がモチーフのキャラクターを描いている。ギャラリーは些か小綺麗な空間で窮屈にも感じるが、一歩建物の裏側に回ればそんな感じになっているし、馬喰町の街中で似たような場所を探すのは容易い。今回の展示ではギャラリーにいながら、そういう場所への想像力を広げたり、打ち捨てられた物が動き出すような存在感を感じたり、自分が見ている「外の魅力」を伝える機会になればいいなと考えている。

–DIEGO

この度PARCELでは大阪港でのアートフェア、DELTA 2021に出展いたします。

PARCELからは

BIEN / 安野谷 昌穂 / Russell Maurice / 横手太紀 / 橋本 知成 が出展いたします。

以下フェアの概要になります:

この度、DELTA Executive Committeeは、現代美術のアートフェア「DELTA 2021」を2021年11月26日(金) ‒ 28日(日)[プレビュー:25日(木)]の日程で開催いたします。

昨年8月に大阪の南堀江のギャラリー、TEZUKAYAMA GALLERYを会場に開催されたアートフェア「DELTA Experiment」。既存のアートフェアとは異なる視点を持って、ギャラリーとコレクター、アートファンを繋ぐ新しい「場」の創造を目的に発足。大阪、京都、東京の三都市から先鋭的な企画展やアーティストを発信している7軒のギャラリーが出展し、コンパクトなアートフェアながら、3日間で400人近く来場するなど、大きな話題を呼びました。

今年は会場を大阪港に位置するシーサイドスタジオCASOに移し、床面積690m2に及ぶ大空間を舞台に新進気鋭のギャラリーから日本の現代美術を牽引してきたギャラリーなど、16軒(大阪3軒、京都3軒、東京10軒)が集結。

次代のギャラリスト、ディレクター陣が独自の審美眼で選びぬいた作品が一堂に会するアートフェア「DELTA 2021」、是非ご期待下さい。

https://delta-art.net/

[ご来場について]

事前に下記より電子チケット(¥1,000)をご購入ください。

11/26(金)-11/28(日) にご入場いただけます。

時間指定(1時間毎)/事前予約制となりますのでご注意ください。

https://eplus.jp/delta/

*クレジットカード・コンビニ/ATM・ネットバンキングでお支払いいただけます。

Date :

26th(FRI) : 14:00 – 20:00

27th(SAT) : 12:00 – 19:00

28th(SUN) : 12:00 – 18:00

PREVIEW : 25th(THU) 16:00 – 19:00

Venue : sea side studio CASO

552-0022 大阪市港区海岸2-7-23

市営地下鉄中央線 大阪港駅より 徒歩 7 分(大阪駅/梅田駅から電車で 20 分)

Galleries :

DMOARTS / TEZUKAYAMA GALLERY / The Third Gallery Aya – Osaka

CANDYBAR gallery / FINCH ARTS / haku kyoto – Kyoto

EUKARYOTE / FL 田 SH / HARMAS GALLERY / Tomio Koyama Gallery / LEESAYA / LOKO GALLERY / MAKI Gallery / PARCEL / TAV GALLERY / VOILLD – Tokyo

PARCELでは10月16日より、6名の日本人作家によるグループ展を開催いたします。各世代を代表する作家たちによる最大級の大作を各1点ずつ、 抽象から具象までと幅広い作風の未発表 / 新作をご覧いただく機会となります。

オートモアイは 2015 年あたりからモノクロでの作品の制作を開始、2018年からはカラーも多用し、匿名性の高い“存在”が画面に佇んでいるような 作風で知られております。極めて客観的でもありながら、とてもパーソナルな情景にも見えてくるその作風は、人間同士の関係性や、作品と鑑賞者の関係性など、必要な情報が削ぎ落とされているからこそ見えてくる景色と情景を作家は提示してくれています。

1980年生まれの彫刻家、小畑多丘は自身もブレイクダンサーだというルーツを元に、B-BOYにインスピレーションを受けた一連の彫刻作品で知られております。近年では彫刻の塑像と彫像の関係性をもとにアクリル絵具を中心とした画材を用いたキャンバス作品を発表しております。絵具が敷き詰められたキャンバス作品から「削られた」質量を別のキャンバスに移動し「盛る」ことによって彫刻家としての平面作品への新しいアプローチ、身体と質量の移動など、作家として初期から向かい合っているテーマを様々なメディアに展開しております。

同じく1980年生まれの倉田裕也は現在 NY を拠点に制作活動を行っております。倉田は過去に野球がモチーフとし、それは純粋に楽しいモノとして、また競技の背景にある多くのメッセージを伝達する象徴とする作品群を過去に制作しておりました。近作は野球というキーワードから離れ、コロナ禍 で外出も移動もままならない中、もっとも身近で毎日接している存在としての家族に焦点を当てたシリーズを始めました。作家自身が実際に体験した瞬間がベースにはなっていますが、我々鑑賞者にも当てはまる日常の中に感じる些細な幸せが色鮮やかに画面に展開しております。

1993 年生まれで、現在東京を拠点にしている作家 BIEN は人が生み出した文字や記号、マンガやアニメのキャラクターなどのかたちを躍動的な線でなぞり、ストリートカルチャーやアニメーションの文化が持つ様々な表現様式を受け継ぎ、昇華しながら、記号的な意味の解体と再構築を試みています。2021年3月のPARCELでの個展ではカメラが捕らえた光(風景)の色面がパズル状に構成されたパネルの上を黒い線が縦横無尽に走り虚構と現実の 境目にある新しい抽象表現に挑んだシリーズを発表しました。

山口幸士は NY での活動を経て、2018年から東京を拠点に活動している作家です。山口自身がスケートボードに乗りながら通りがかった景色をモチーフとした油画で知られています。全体的にモヤがかかったような画面は、山口が体感したであろう疾走感が伝わってきます。曖昧に保たれているピントによって作家の行動記録とも言える絵画が既視感のある一般的な風景と重なり、どこかノスタルジックに我々の目に写るのです。

箕浦建太郎は 1978 年生まれ、現在は東京を拠点にしております。自身の心象風景として体験や経験の蓄積が擬態化し、生物的な“何か”としてキャンバス上に現れています。今日の作家の多くもそうであるように、キャラクターやアニメ、ゲームをはじめ、映画や音楽、ストリートカルチャーなど 境界線を特に意識することなく幅広いカルチャーに触れて育った箕浦自身を反映した肖像とも言えます。また画材も古典的な油彩からスプレーまで幅広く、その独特な組み合わせによって画面に深みを持たせながら、近年ではキャンバス作品のみならず陶器による立体作品も精力的に制作しており、 その表現の幅を広げております。

精力的にその活動を広げている作家 6 名によるスケールが大きい意欲作が会します。ぜひご高覧くださいませ。

4面鏡 / Quad Mirror (By myself, For myself, to myself & ourselves)私たちは、InstagramなどのSNSを通じて、日々 数々の自撮り(selfie)を目にしています。selfie がネット上に出現し始めた当初、それらは多くの人にとって自己顕示やナルシズムなど儚い自己表現と結びついたイメージを持つものとして受け取られていました。今日では、インスタグラマーをはじめとしたあらゆる表現者達は、自分自身のselfieをより戦略的に利用し、個人と社会の関係性を作り出す道具/手段として利用しています。いつ、誰と、どこで、どのような状況で自分自身を撮影しているのか。フォロワー達もその画像の持つ些細な情報にメッセージ性を読み、自らの価値観に反映させています。また、かつてのセルフポートレート(肖像写真)は美術館やギャラリーなどの特別な空間に置かれているものでしたが、現代においては、あらゆる小さな集団(トライブ)の世界観を繋ぎ、その小さな集団がどこに向かっていくのか、その指針を示す表現としての役割を新たに持つようになったとも言えます。

本展に参加する6名の作家は、様々な国籍・バックグラウンドを持ち、自らのセルフポートレートを戦略的に、社会との接点/小さいな集団の意思疎通の為のツールとして利用しています。セルフポートレートという共通項を持ちながらも、写真・インスタレーション・3DCGアニメーションなどの彼らの多様な作品を通して、かつてのアートにおけるセルフポートレートとは異なる目的と用途を持った、SNS時代のポートレート・アートの再定義を試みる展示会となります。

4面鏡/Quad Mirror(By myself, For myself, to myself & ourselves)についての覚書

1. インフラ

朝起きてこのテキストを目にするまでにスマートフォンに触れなかった人はいるだろうか?インターネットに接続しなかった人は?SNSを開かなかった人は?

改まって言葉にするまでもなく現代の中でスマートフォンもインターネットもSNSも我々の生活を構成するインフラ、あるいはライフラインと化している。もはやこういった発明品たちが存在しなかった時代のことなど思い出すこともなく、我々はこれらの発明品に寄り添い、共存し、発明以前以後では明確に異なった社会を生きている。

2. 鏡

振り返ってみれば我々は歴史の中で様々なものを発明し、自らの生活や社会を変容させてきた。火や車輪といった原始的なものに始まり、蒸気機関や半導体など枚挙に暇がないが、こと芸術や文化において何が重要な発明であったかを考えるに鏡の発明は特筆すべきものだろう。現在も用いられているガラス鏡に近い錫アマルガムを反射材料に用いたガラス鏡は14-15世紀頃にヴェネチアで発明された。この発明がルネサンス以降の絵画に「自画像」というジャンルを生み出し、やがて、「自己」や「内省」を発達させ、自己の内面を語る小説という文学の誕生を促し、それが個人の人権意識の確立にもつながっていった(*1)。自分の顔を映す発明品が世界も自分自身をも変容させたのだ。

3. フロントカメラとSNS

鏡の発明によって自画像が発生したように、後年、カメラが発明されたのちに写真領域でも自写像というものが誕生する。感光剤を用いて媒体に映り込んだ景色を定着させる機器としてのカメラが発明されたのは19世紀前半であるが、この手法が単なる作家自身の風貌の記録ではなくある種の表現として使われるようになったのは1960年代とやや間が空いている(初期の表現としての自写像がフェミニズム・ムーヴメントやカウンター・カルチャーの表象であったことは、先ほど触れた鏡の発明による個人の人権意識確立の延長線上にあるかもしれない(*2))。さらに現代、携帯電話機の画面側に搭載されたフロントカメラによって、セルフポートレートはその大元にある鏡としての機能を再度手に入れることとなる。画面を見つめる自分をほぼ目線と同じ角度から見つめ返すことができるようになったことで、ほぼ鏡像に近いイメージがそこには映し出されるようになり、そうして現在我々が目にするような「selfie」は誕生した。

4. 分裂

ロラン・バルトは『明るい部屋』にて、肖像写真をめぐる経験を「4人の私」と表現した。すなわち「私が自分はそうであると思っている人間、私が人からそうであると思われたい人間、写真家が私はそうであると思っている人間、写真家がその技量を示すために利用する人間」である(3)。selfieにおいてもこの分裂は可能であろうか。おそらくロランバルトの提示した分裂はほとんど全て一人の行為へと還元されていく。しかしselfieはそのような閉じた自己言及の中で行われるものではなく、社会網へと放出されていくことまでその経験の中に含まれている。鏡の向こう側から無数の視線に晒されることが前提なのだ。「ソーシャルメディア集団(tribe)が美的な選択と経験を通じて自分たちを維持していく場(4)」というのがマノヴィッチの唱える「美的社会」だ。投稿数の分析などから、SNSユーザーたちがselfieを投稿することで構築される社会はすでに存在していることも明らかだ。そこで発生するselfieをめぐる経験を今回の副題であるBy myself, For myself, to myself & ourselvesと名付けている。

セルフポートレートには現在、シンディ・シャーマンから連なるアマリア・ウルマンのような自己像を社会の中で批評的に用いる伝統も当然引き継がれている。しかし、それらとは別の方向性として新たに誕生した、ハッシュタグをつけられ、AIに画像を判断され、個人と社会とをつなぐインターフェースとなり、タイムラインに流されていくセルフポートレートであるselfieと呼ばれる一連の行為、あるいは運動体について『4面鏡/Quad Mirror』は考える機会となりたい。

*1 世界をつくった6つの革命の物語/スティーブン・ジョンソン

*2 私という未知へ向かって 現代女性セルフポートレート展

*3 明るい部屋-写真についての覚書/ロラン・バルト

*4 インスタグラムと現代視覚文化論/レフ・マノヴィッチ

Text by 石毛 健太

Gardar Eide Einarsson / Kaz Oshiro5月22日より、PARCELにて東京を中心に活動をしているノルウェー人作家のガーダー・アイダ・アイナーソン、現在LAを拠点に活動している沖縄県出身の作家大城カズの二人展を開催いたします。

1976年に生まれたアイナーソンは、ポリティカルなメッセージや音楽を含めたポップカルチャーなど幅広い領域に出発点を持ち、それらで使用される記号やシンボルを作品を構成する上での重要なファクターとして、ペインティング、インスタレーション、立体作品やコラージュなど様々な方法を使ってアウトプットする作家です。「記号」を極端に拡大、抜粋、反復、複製などをすることにより、これらのシンボルを本来の意味と文脈から巧みに切り離しながらも、複雑に絡み合っている社会情勢や権力に対して我々鑑賞者にその意味と思考することを投げかけます。

大城は立体的に組まれたキャンバスで、我々の日常に関わるようなモノを作品として制作しています。本物と見間違えるほどの精度で制作されたゴミ箱、書類ダンス、アンプなどをはじめ、壁に衝突し折れ曲がっているかのような絵画など、そのモチーフや手法は多岐に渡ります。彼の作品には、アイナーソン同様、ポップカルチャーの要素や、より本質的・社会的な要素が織り込まれており、そこには一貫して絵画そのものや美術という存在に対しての大城の問いかけと挑戦が根底にあります。代表作である日用品をモチーフとした作品をはじめ、近年では現代社会の文字通り土台に使われている素材である鉄骨をモチーフとした一連の作品も発表しています。

今回の二人展にてアイナーソンが発表するペインティングのモチーフは無くなってしまった世界貿易センタービルの展望台へのチケットであり、その周辺にはサイレンをモチーフとした新作プリント作品、大城による”鉄骨”が空間に並びます。様々な要因が絡み合いながら構成される現代において社会の一員として決められた「意味」が与えられることに慣れている我々にとって、一度立ち止まって物事を再考するきっかけを与える展示になるかと思います。6月末までの本展、ぜひご高覧くださいませ。

このたびPARCEL(馬喰町)は、island JAPAN(原宿神宮前)と同時開催で、BIEN個展「DUSKDAWNDUST」を開催いたします。PARCELとしては初となるBIENの個展となります。

BIENは、1993年東京都生まれ、ストリートカルチャーやアニメーション、フィギュアなどの表現に影響を受けた独自のドーロイングに基づく、抽象絵画やインスタレーション作品を制作してきました。人が生み出した文字や記号、マンガやアニメのキャラクターなどのかたちを躍動的な線でなぞり直し、ストリートカルチャーやアニメーションの文化が持つ様々な表現様式を受け継ぎ、昇華しながら、記号的な意味の解体と再構築を試みています。

3年ぶりとなるペインティングを中心とした本個展においては、パズル状に組まれた支持体に、カメラの捉えた光を抽象化した色面をおき、ドローイングのラインを、フィクションと現実の混在する世界を紡ぐように描いた新作を発表します。ソースとなる写真などもインスタレーションの一部として展示予定です。

また、C.C.P. ( CALM & PUNK GALLERY )のキュレーションにて、ED DAVISと共作した新作展も神宮前DOMICILEで3月26日から4月11日まで開催いたします。合わせてご高覧くださいませ。

——————————

「自粛期間中の空気が澄んだある日、近所を散歩していた。目的なく歩いていると夕暮れ時になり、西に落ちる太陽から、そこに立つすべてのものが一斉に同じ方向に影を作った。こちらに突き刺さるいくつもの影を感じながらふと思った。いつも街は光にあふれており、僕は全ての影が一斉に同じ方向を向く瞬間など久しく見ていなかった気がする。火すらなかった時代、地球には太陽という一つの光源しかなく、地球上の皆が同じ光のもと同じ世界を生きていたとするならば、あの日に見た光景は「遙か昔」に最も近い瞬間だったのかもしれない。」

「これまで僕は「フィクションとノンフィクション」という世界を隔てて考えてきた。しかしスマートフォンという「ひとりの光」を持ち歩いている今、世界は分かりやすく「ひとりにひとつ」のものとなり、誰もがその世界の中を生きている。そしてコロナウイルスによって世界中の先行きが見えない今、物理的にも個人は分断され、現実はフィクションを追い越し、フィクションは現実に介入してきた。世界中で更新されるインスタグラムに映る日常の風景は、映画のワンシーンの延長線上に見えてくる。今まで僕はアニメのキャラクターや文字など、記号をモチーフとしてドローイング作品を制作してきた。しかしフィクションと現実が混在しているのならば、表象的イメージをドローイングをすることは、空想の世界を形作るだけではなく、フィクションと現実の境界を壊し、線を引いていることに等しいのかもしれない。飛蚊症によって眼球に映り込む線のように、逆光の中に立ち込めた埃のように、太陽の光、スマートフォンの光、分断されたそれぞれの物語を繋げるようにドローイングをしていく。」 – BIEN